Der Bildungsraum Schweiz ist ein prall gefüllter Datenraum. Sind Bund und Kantone in der Lage, deren Nutzung zu kontrollieren?

Der neue Bericht zur Datennutzungspolitik im Bildungsraum Schweiz gibt uns allen Grund, stolz zu sein – aber auch mit Respekt in die Zukunft zu schauen. Von Susanne Hardmeier.Vor drei Jahren haben Bund und Kantone ihrer gemeinsamen Fachagentur Educa den Auftrag gegeben, eine Fachstelle und ein Programm zur schrittweisen Entwicklung einer Datennutzungspolitik für den Bildungsraum Schweiz vorzulegen. Nun liegt der Bericht «Datennutzungspolitik im Bildungsraum Schweiz: Entwicklungsansätze für eine kohärente Umsetzung» vor und gibt uns allen Grund, stolz zu sein – und mit Respekt in die Zukunft zu schauen.

Stolz auf die Bildungszusammenarbeit

Wir durchleben gerade eine Phase des politischen Diskurses, in dem Schützengräben häufiger sind als Brücken. Die Bereitschaft, einander zuzuhören, die Haltung des Gegenübers verstehen zu wollen und aufeinander einzugehen, war schon grösser. Die Diskussionen zwischen den föderalen Partnern, zwischen den Sprachregionen oder den politischen Gegnern sind geprägt von Klarstellungen zu den eigenen Standpunkten. Sparprogramme vergiften den politischen Dialog zusätzlich und wichtige Klärungsarbeiten im föderalen Staat wie das aktuelle Entflechtungsprojekt verkommen zu einem Hickhack über Finanzflüsse.

Vor diesem Hintergrund ist es eine kleine Sensation, wie gut das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und die EDK in kontinuierlicher und vertrauensbasierter Bildungszusammenarbeit an den Grundlagen für den gemeinsamen Bildungsraum arbeiten. Sie gehen diesen Erfolgsweg beharrlich weiter, ohne sich durch die Grosswetterlage davon abbringen zu lassen.

Die zwei wichtigsten Standbeine dieser Zusammenarbeit sind das Bildungsmonitoring und die Digitalisierung im Bildungsraum. Es erfüllt mich mit Stolz und Genugtuung, dass mit dem hervorragenden Bericht zur Datennutzungspolitik im Bildungsraum Schweiz nun eine gemeinsame Grundlage für eine breite Diskussion zu dieser anspruchsvollen Thematik vorliegt. Lesen Sie den Bericht – es lohnt sich!

Konkrete Problemstellungen führen zu guten Lösungsansätzen

Am Anfang der Aufgabe stand die Frage, wie in dieser komplexen Fragestellung Grundlagen erarbeitet werden können, die allgemein genug sind, um Raum für übergeordnete Lösungen bereitzuhalten, die aber auch konkret genug sind, um nicht als theoretische Abhandlungen in der Schublade zu verschwinden. Die Plenarversammlung der EDK hat auf Vorschlag der damaligen Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill hin die Erarbeitung anhand konkreter Fragestellungen aus Kantonen und Gemeinden angeordnet. Educa hat daraufhin eine temporäre «Anlaufstelle für Datennutzung und Datenschutz» betrieben, die es erlaubte, die theoretischen Fragestellungen mit den realen Problemen in den Bildungsverwaltungen zu verbinden. Dieses Vorgehen hat sich gelohnt: Es war zwar ein beschwerlicher und aufwändiger, aber angesichts des Resultats ein zielführender und erfolgreicher Weg. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn gewählt und zu Ende gegangen sind. Das Resultat ist zwar offensichtlich eine Herausforderung für die Politik – aber auch die notwendige Grundlage, drängende Probleme im Bildungsraum zu lösen.

Nun sind konkrete Massnahmen gefragt!

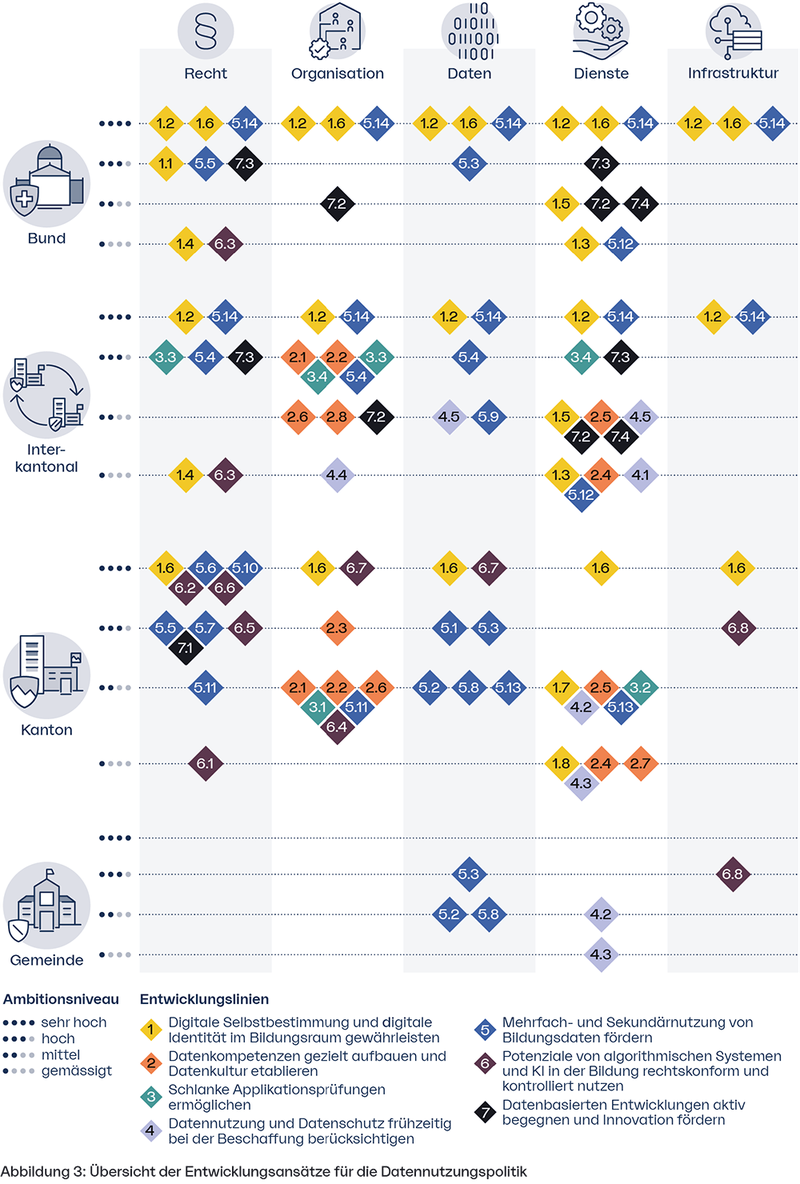

Nun wissen wir also, wo Handlungsbedarf besteht und welche Ebene für die Bearbeitung zuständig wäre. Damit ist ein wichtiger Schritt gemacht. Der Entscheid, Massnahmen zur Problemlösung zu ergreifen, steht aber noch aus. Mit der Kenntnisnahme des Berichts hat die Plenarversammlung an ihrer Sitzung vom 26. Juni 2025 einen Prozess angeschoben, der eine Priorisierung der Entwicklungsansätze und eine Kostenschätzung der vorgeschlagenen Massnahmen erlaubt. Der erste Schritt ist getan – nun wird es darum gehen, konkrete Massnahmen anzugehen, um dem Ziel einer schweizweiten Datennutzungspolitik ein Stück näher zu kommen.